みなさんこんには。こんばんは。ジュンイチロウです。

ジュンイチロウ

ジュンイチロウこんにちは!

料理中に熱いフライパンの取っ手にうっかり触れて「アチッ!」となった経験、誰にでもあるのではないでしょうか。オーブンの天板や、淹れたてのコーヒーが入ったマグカップなど、私たちの身の回りには、思わぬ「熱さ」が潜んでいます。こうした日常のヒヤリハットは、瞬間的な痛みで済むことが多いかもしれません。

しかし、これが工場で稼働する機械や、私たちが日常的に使う製品だったらどうでしょうか。熱を使って材料を加工する機械はもちろんのこと、モーターの筐体、配管、あるいは電子機器の排熱部分など、多くの機械はその動作中にかなりの高温になります。これらの熱い表面は、時として深刻な接触火傷を引き起こす危険な危険源(ハザード)となり得ます。

この部分は、人が触れても大丈夫なのだろうか?

どのくらいの温度までなら、安全だと言えるのだろうか?

熱を発生するような機械を設計したり、安全性を管理したりする上で、こうした問いは避けて通れません。この記事でご紹介するISO 13732-1 は、まさにこの問いに答えるための、世界共通の「物差し」です。

この記事では、機械の設計や安全管理に新たに関わることになった方々に向けて、ISO 13732-1 がどのような規格で、なぜ重要なのかを、専門知識がない方でも理解できるよう、やさしく解説していきます。

ISO 13732-1とは?- 熱い表面から人を守るための国際的な物差し

ISO 13732-1:2006 温熱環境の人間工学-表面接触時の人体反応の評価法-第1部:高温表面 (Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces)

ISO 13732-1 とは、一言で言えば「人が機械などの熱い固体表面に素肌で触れた際の火傷のリスクを評価し、管理するための方法」を定めた国際的な安全規格です 。

このISO 13732-1 の目的は非常にシンプルです。それは、製品を使う人が、意図せずに熱い表面に触れてしまっても、火傷を負うことのないようにすること。そのために、科学的なデータに基づいて「どのくらいの温度の表面に、どのくらいの時間触れると火傷に至るのか」という基準、すなわち「やけどのしきい値(閾値)」を明確に示しています。

このISO 13732-1 が対象とするのは、私たちが身の回りで目にするあらゆる製品の「熱い固体表面」です 。工場の大型機械から、オフィスにある複合機、家庭で使うアイロンまで、その適用範囲は非常に広いのが特徴です。ただし、いくつか重要な前提条件があります。

- 対象:あらゆる製品の熱い「固体」表面

- 接触時間:0.5秒以上の接触を対象とします

- 適用除外: 体の広範囲(約10%以上)が接触する場合や、顔の重要な部分が接触するような深刻なケースは対象外です

このISO 13732-1 は、設計者や製造者が「この機械のこの部分は、人が触れる可能性があるから、安全な温度に保たなければならない」と判断するための、信頼できる根拠となります。つまり、勘や経験だけに頼るのではなく、誰もが納得できる客観的な基準で機械安全を確保するための、不可欠なツールなのです。

機械の安全に関する法規制と規格の役割 機械指令」から「機械規則」へ

欧州へ機械を輸出する際に避けては通れないのが、安全に関する法規制です。現在、多くの機械は「機械指令」に基づいて設計・製造されていますが、もうすぐ新しい「機械規則」へと移行します。この変更は、機械の設計や製造に携わるすべての方にとって非常に重要です。

この記事では、機械指令から機械規則への移行のポイントと、具体的な安全要求事項の一つである「高温表面」への対策について、分かりやすく解説していきます。

欧州の法規制が変わる!「機械指令」から「機械規則」へ

欧州では、機械の安全性を確保するための基本的な要求事項(必須健康安全要求事項:EHSR)が法律で定められています。

- 機械指令 (2006/42/EC): 現在適用されている制度です。

- 機械規則 (EU) 2023/1230: 2027年1月20日から適用される新しい制度です。

「指令(Directive)」から「規則(Regulation)」に変わることで、EU加盟国全体で直接的な法的拘束力を持つことになり、より厳格な運用が求められます。今のうちから変更点を理解し、準備を進めることが不可欠です。

「法律」と「規格」の役割分担

ここで重要になるのが、「法規制」と「整合規格」の関係です。この二つの関係を理解することが、安全な機械設計の鍵となります。

法規制(機械指令・機械規則):

国が定める法律であり、「達成すべき安全目標」を示します。例えば、「機械に触れてやけどする危険をなくしなさい」といった、抽象的なゴールを定めます。

整合規格:

その目標を達成するための「具体的な技術仕様」を定めたものです。いわば、ゴールへたどり着くための具体的な方法や手順が書かれた「取扱説明書」のような存在です。

整合規格に適合した設計を行うことは、法規制が求める安全目標を達成していることの強力な証拠となります。これを「適合性の推定」と呼び、この原則に則って設計を進めるのが一般的です。

具体例:機械の「高温表面」のリスク対策はどう考える?

では、具体例として「高温になる表面」のリスク対策を考えてみましょう。

機械指令・機械規則のどちらにも、「機械の部品または材料との接触または接近による、やけどまたは凍傷のあらゆるリスクを回避しなければならない」と定められています。(機械指令 Annex I 1.5.5 / 機械規則 Annex III 1.5.5)

- 1.5.5. 極端な温度 (機械規則 Annex III 1.5.5)

-

高温又は極低温の機械又は関連製品の部品又は材料との接触又は近接によって生じる傷害のリスクを排除するための措置を講じるものとする。

また、高温または極低温の物質が放出されるリスクを回避または保護するために、必要な措置を講じるものとする。

しかし、指令や規則には「表面温度を何度以下にしなさい」といった具体的な数値は一切書かれていません。では、どうやってリスクを回避すればよいのでしょうか?ここで登場するのが、先ほど説明した「整合規格」です。高温表面によるやけどのリスクについては、整合規格である ISO 13732-1 を用います。

このISO 13732-1 には、接触時間や表面の材質に応じて、やけどに至る限界温度が科学的根拠に基づいて具体的に示されています。設計者はこの規格を参照することで、客観的なデータに基づいた評価と対策(ガードで覆う、断熱材を使用するなど)を行うことができるのです。

やけどの危険性を決める「3つの要素」

やけどは、実は以下の3つの要素の組み合わせで決まります。

- 表面温度

- 接触時間

- 表面の材質

「材質?」と疑問に思った方もいるでしょう。ここで、とても分かりやすい例え話をします。

【例え話】真夏の車内

炎天下に駐車した車内。シートベルトの金属製のバックルと、布製のベルトはどちらも同じ70℃になっていたとします。金属のバックルに触れると「アチッ!」と瞬時にやけどをしそうになりますが、布のベルトは不快なほど熱いものの、すぐにやけどには至りません。

なぜ、同じ温度なのにこれほど違いが出るのでしょうか?

その秘密は、物質の「熱的慣性」にあります。

「熱的慣性」とは?

難しそうな言葉ですが、簡単に言うと「熱の伝わりやすさ」のことです。

- 熱的慣性が高い(例:金属): 熱をものすごく速く、大量に伝えます。 人が触れても温度が下がりにくく、まるで無限の熱源のように、皮膚の温度を一気に危険なレベルまで上昇させます。

- 熱的慣性が低い(例:木材、プラスチック): 熱を伝えるのがゆっくりです。 人が触れると、熱が皮膚へ移動して接触部分の表面温度が大きく下がるため、やけどに至る前に手を離す余裕が生まれます。

このように、材質によってやけどのリスクは大きく変わるのです。

安全と危険の境界線「やけどのしきい値」

やけどのリスクは、単に「表面温度が高いから危険」という単純な話ではありません。

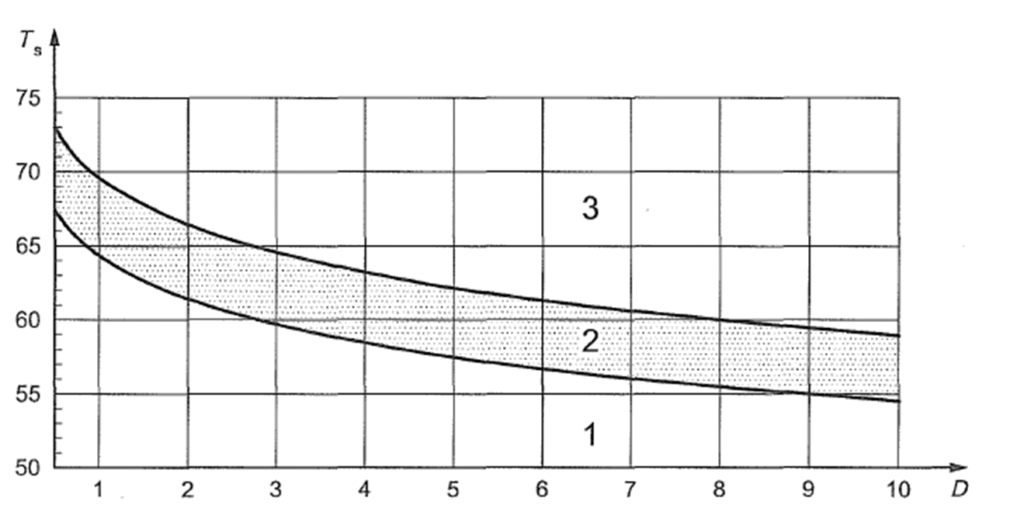

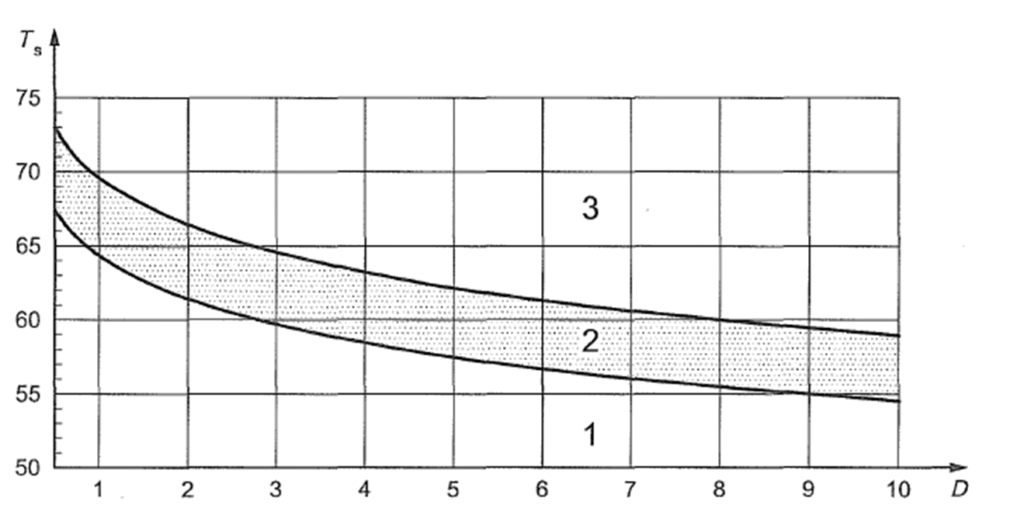

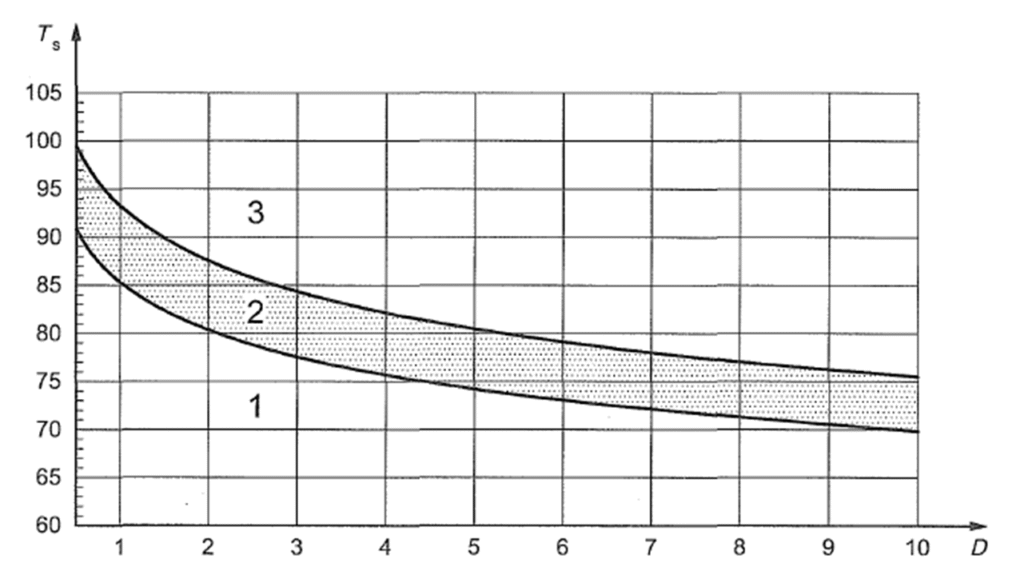

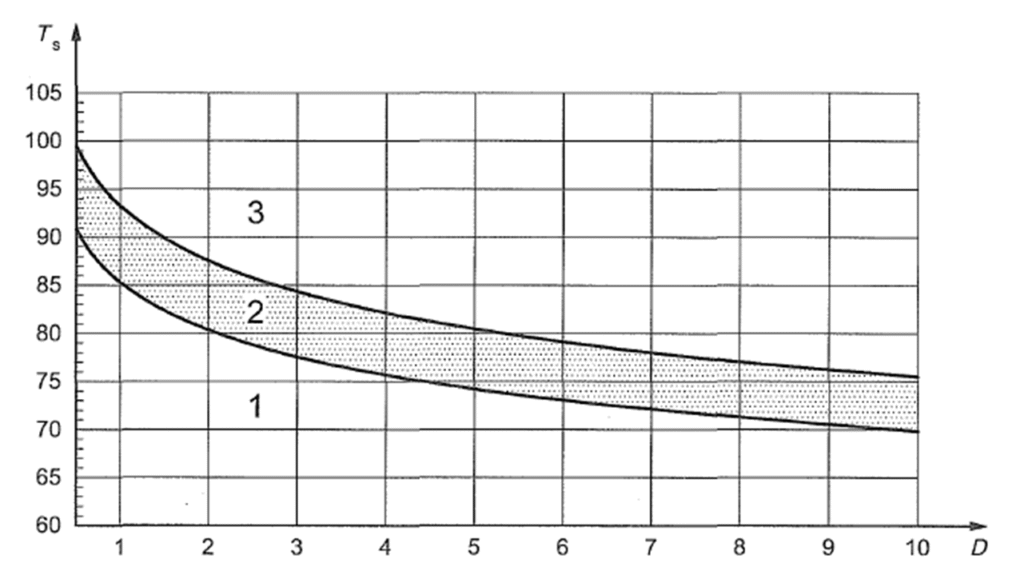

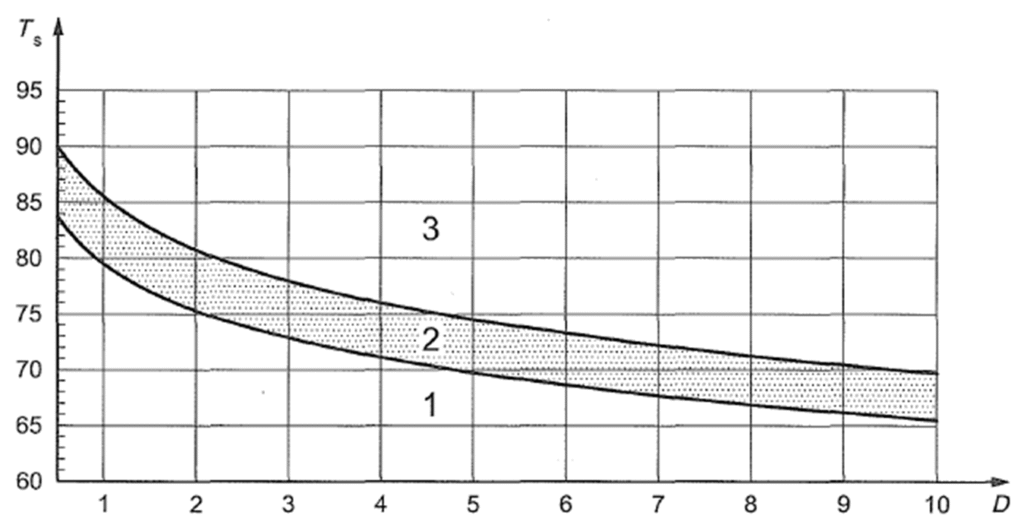

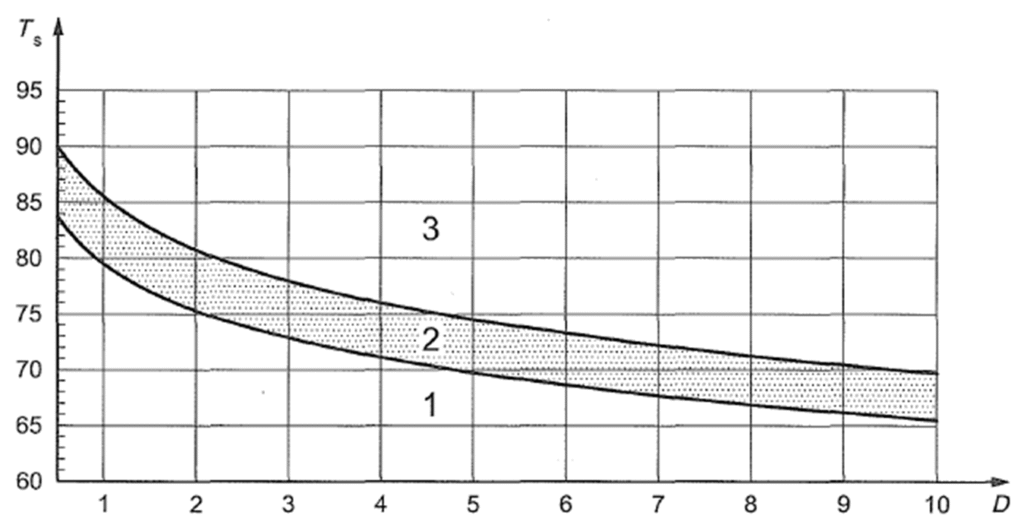

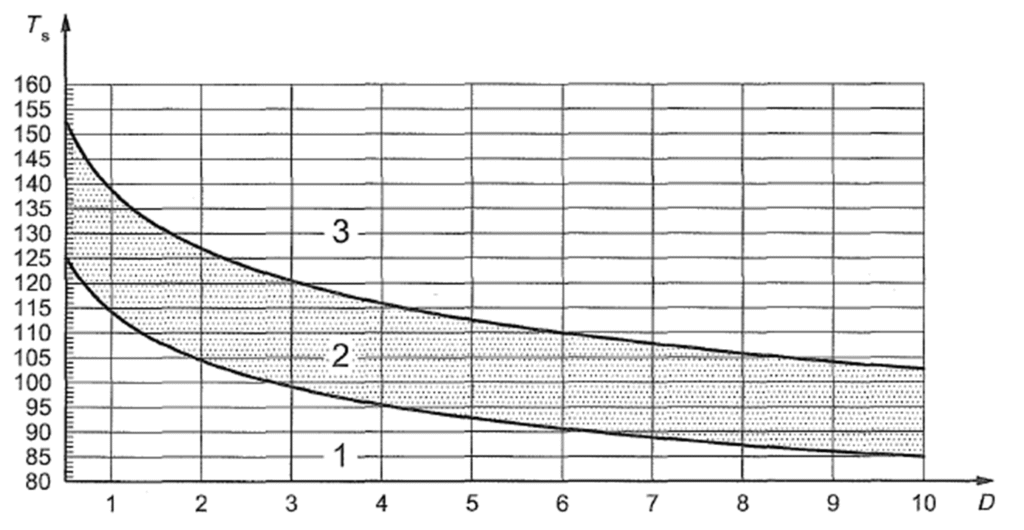

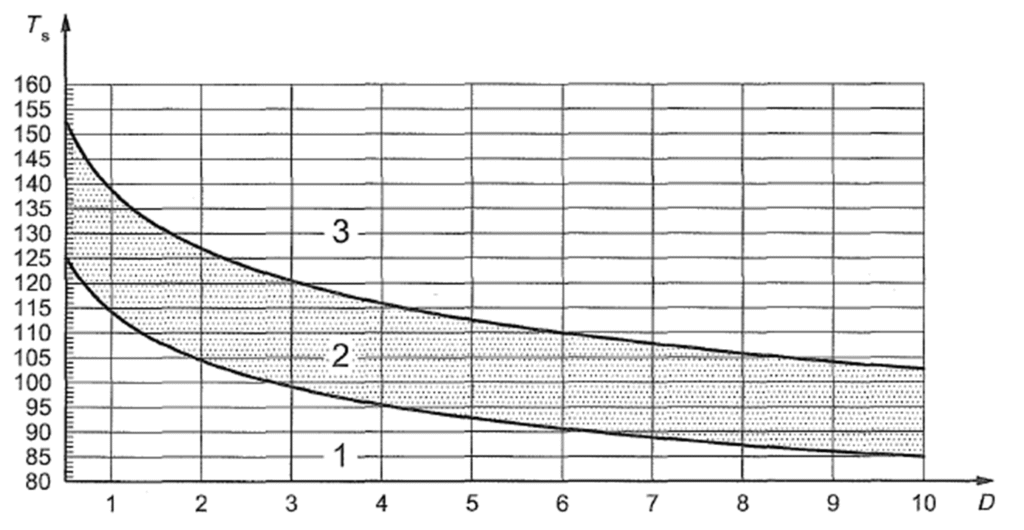

ISO 13732-1 では、この「材質」と「接触時間」に応じて、「やけどに至るかどうかの境界線となる表面温度(=やけどのしきい値)」がグラフで示されています。グラフは、横軸が接触時間、縦軸が表面温度となっており、線の上側が「やけど発生」、下側が「やけどなし」の領域です。

【重要】やけどのしきい値データ

しきい値の範囲 (4.2.1.2)

やけどのしきい値

測定点がやけどのしきい値内にある場合、その表面温度は、やけどが発生しない温度とやけどが発生する温度の境界内に位置していることを意味します。

この状態では、皮膚の損傷が発生する可能性があるかもしれませんが、発生しない可能性もあります。この不確実性は、やけどのしきい値の仕様における残存する不確実性に対応しています。

この状況は「やけどのリスクがない」とは断定できず、「ある程度のやけどのリスクが存在する」と判断すべきです。つまり、やけどのリスクが存在するため、リスクアセスメントが必要です。

測定値がしきい値の範囲内にある場合は「グレーゾーン」であり、「安全」と即断するべきではありません。

例えば、もし4秒間触れてしまった場合、やけどのしきい値は材質によってこれだけ違います。

金属: 約63℃

プラスチック: 約82℃

木材: 約115℃

金属がいかに低温でもやけどにつながりやすいかが、よく分かりますね。

見落としがちな長時間接触のリスク

また、カイロや湯たんぽで起こる「低温やけど」のように、それほど高くない温度でも、長時間触れ続けると危険です。 ISO 13732-1では、8時間接触し続ける場合、どんな材質であってもやけどのしきい値は43℃と定められています。

| 材質 | 接触時間:1分 | 接触時間:10分 | 接触時間:8時間 |

|---|---|---|---|

| 非被覆金属 | 51°C | 48°C | 43°C |

| セラミック、ガラス | 56°C | 48°C | 43°C |

| プラスチック | 60°C | 48°C | 43°C |

| 木材 | 60°C | 48°C | 43°C |

リスクを左右する「接触時間」はどう決めるか?

リスクアセスメントにおいて、接触時間の設定は最も重要な判断の一つです。ISO 13732-1 では、状況に応じた接触時間の目安が示されています。

特に、子供や高齢者、身体の不自由な方が使用する可能性がある製品は、反射が遅れることを考慮し、長めの時間を設定する必要があります。

| 接触時間 | 接触の状況の例 |

|---|---|

| 0.5秒 | 健康な成人が、意図せず高温表面に触れてすぐに離す場合 |

| 1秒 | 子供や高齢者が、意図せず触れてしまう場合 |

| 4秒 | ハンドルやレバーなどを意図的に握る場合 |

| 10秒以上 | 意図せず触れた後、すぐに体を離せない状況 |

やけどのリスクが残ってしまったら? ― 警告サインの重要性

ISO 13732-1 に基づいてリスクアセスメントを行った結果、どうしてもやけどの危険性が残ってしまう場合があります。そのような時、製品の安全性を確保するためにどうすれば良いのでしょうか。

ここで重要になるのが、ISO 12100 で定められている「3ステップメソッド」という安全設計の考え方です。「警告サイン」は、このステップ3:使用上の情報にあたります。

設計や安全防護で対策をしても、なおやけどの可能性があると判断された場合、最後の手段として、高温部分の近くに警告サイン(警告ラベル)を貼り付けることが推奨されます。以下の標識は、製品使用者に不正アクセス禁止を設定するよう警告し、必要な個人用保護装置について知らせるために推奨されています。

警告サインは安全対策として非常に重要ですが、あくまで「最後の砦」です

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

高温表面の安全設計は、ISO 13732-1 が示す火傷のしきい値(閾値)や測定方法の解釈など、専門的な知識が求められる複雑な課題です。現場の対策として「対象物が冷えるまで待つ」という方法も考えられますが、機械の性能やタクトタイムを考慮すると、根本的な解決策とは言えないケースがほとんどでしょう。

本質的な安全性を確保するには、やはり開発・設計の段階でリスクアセスメントを徹底し、ISO 13732-1に基づいた対策を織り込むことが不可欠です。

この記事が、皆様の製品安全に対する取り組みを、より確かなものにするための一助となれば幸いです。